第1回 数字で読む建築基準法 今月の数字「5」

「延焼のおそれのある部分」と「日影規制」の基準ライン

ビューローベリタスジャパン 本多徹

更新日2015年09月17日

建築基準法には面積や階数、距離、割合などに関し、さまざまな規定がある。この連載では、そんな規定のなかでも基準法に登場する数字に焦点を当て、建築計画の際に注意すべきポイントを解説していく。

今回取り上げる数字は「5」。「5」といっても、5m・5㎡・5㎝・5階・5日・5年といろいろあるが、ここでは「5m」についてみてみよう。

5mといえば、よく目にするのが隣地境界線から5mの範囲を示す5mラインだろう。隣地境界線から内側5mに引かれる線が「延焼のおそれのある部分」を示すラインである。

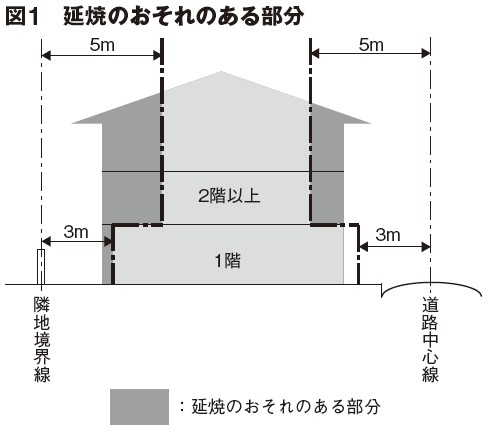

延焼のおそれのある部分は2階以上で5m以内

建築物の2階以上の部分では、隣地境界線などから5m 以内の範囲が延焼のおそれのある部分[法2条6号]となる(1階は3m以内)[図1]。この範囲に該当する部分は、防火の規定が厳しくなる。たとえば、防火地域や準防火地域に建築する場合、または耐火建築物や準耐火建築物とする場合、延焼のおそれのある部分に位置する外壁の開口部は防火設備にしなければならない[法2条9号の2、同9号の3、法61条、法62条、※1]。

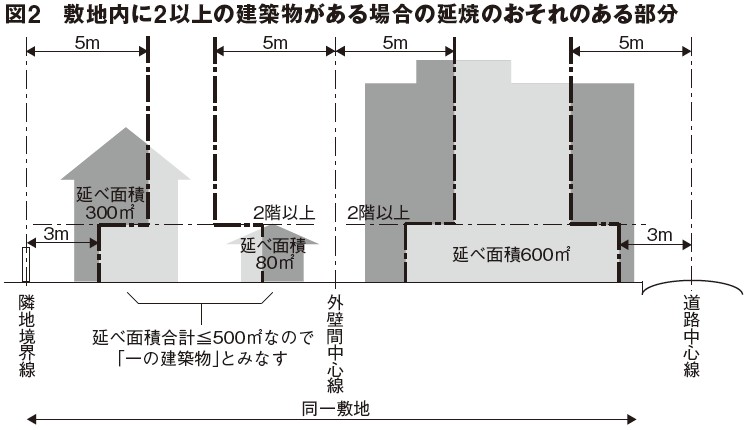

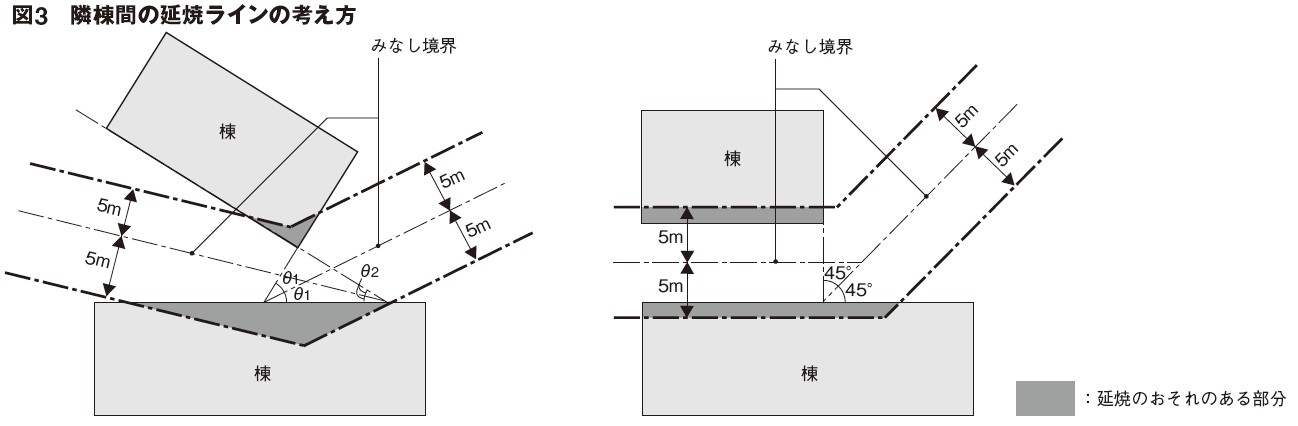

5mを測る基準線の位置は、①隣地境界線、②道路中心線、③同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線、の3パターンである。ただし、③の2以上の建築物がある場合については、延べ面積の合計が500㎡以内なら「一の建築物」とみなすため、これらの2棟間に延焼のおそれのある部分は発生しない[図2]。また、③の対象となる2つの建築物が平行に建っていなかったり、外壁面の長さが異なっていたりする場合、相互の外壁間の中心線の取り方は図3のようになる。

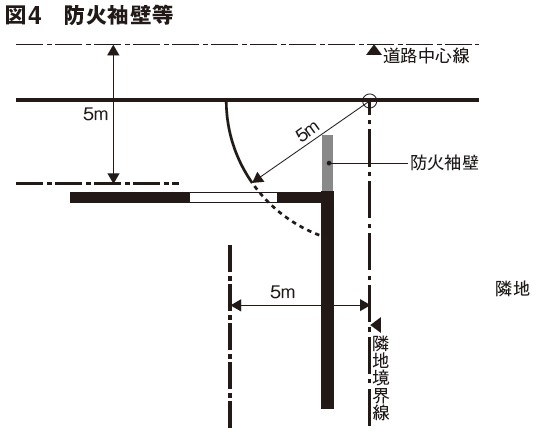

なお、道路中心線や隣地境界線から5m以内の範囲にある2階以上の開口部でも、防火設備にしなくてよいケースがある。火災源から遮るように防火袖壁や防火塀を設置した場合だ。たとえば図4のように、隣地境界線から5m以内に開口部があっても、防火袖壁などで火炎を遮る構造になっていれば、これを防火設備とみなす[令109条2項]。そのため、開口部そのものを防火設備にする必要はない。

敷地から5m超の範囲に日影規制

「延焼のおそれのある部分」以外に、5m ラインはもう1つある。日影規制、正確には「日影による中高層の建築物高さの制限」によるものだ。隣地境界線の外側5mを超える範囲に対して、法別表第4で示された3・4・5時間(条例により指定される)以上の日影を生じさせてはならない[法56条の2]。同様に、10m を超える範囲に対する日影時間も定められている。

5mの根拠は、この条文の成立当時(昭和51年)に住宅の庭の奥行きを5mと想定していたという背景による。庭には影が落ちても問題ないが、建物部分には採光を確保しようと考えたわけだ。

5mラインの設定方法は、隣地に接している場合と、道路・水面・線路敷き[※2]に接している場合で異なる。

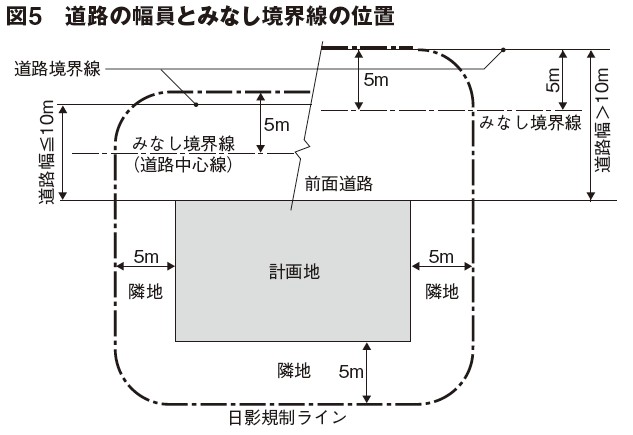

隣地側の場合、隣地境界線からそのまま5mを延ばした線が5mラインとなる。一方、道路などに接する部分については、道路幅に応じてみなし境界線が定められ、そこから5mを計測することになる[令135条の12]。道路幅が10m 以内の場合のみなし境界線は、道路中心線になる。道路幅が10mを超える場合は、反対側の境界線から5m 戻った線をみなし境界線とし、ここから5mラインを計測する。つまり、道路境界線がそのまま5m ラインとなる[図5]。

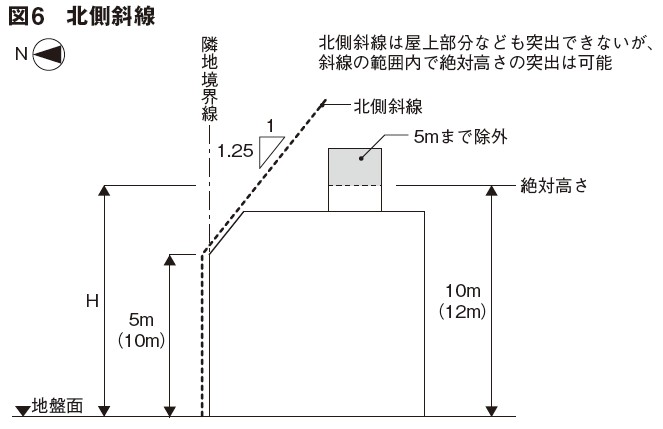

高さの5mラインもある。まず北側斜線の始点の高さの5m。第1種・第2種低層住居専用地域においては、建物高さを隣地境界線等までの真北方向の水平距離×1・25+5m 以内に抑えなければならない[法56条1項3号、図6]。

北側斜線の検討において、階段室等や、建物の屋上部分も建物高さに算入されるが、道路斜線や絶対高さ制限においては、建築面積の1/8以内の範囲であれば、階段室等、建物の屋上部分は一定の高さを限度として建物高さに算入されない[令2条1項6号ロ]。この一定の高さが、第1種・第2種低層住居専用地域等においては5mであるので、併せて覚えておくとよい。

本多徹

1963 年生まれ。2003 年ビューローベリタスジャパン入社。

現在、同社建築認証事業本部オペレーションマネージャー

2015年3月時点