徹底解説 [ 省エネ ]西方里見氏(西方設計)

更新日2016年05月19日

屋根面で断熱と構造を確保、1年を通し快適な環境を得る

─普段、どのような種類・仕様の断熱材を使われているのですか?自社設計の建物のうち約90%に、グラスウールを用いています。地元の秋田県能代市で入手しやすい素材だからです。法定不燃材料にはグラスウールとロックウールがありますが、秋田では後者がほとんど流通していないため、必然的に前者を用いています。

屋根に敷設する断熱材の厚さは最低200㎜からで、400㎜程度を上限とすることがほとんどです。500〜600㎜の厚さにする場合は、屋根断熱ではなく梁や桁の上に断熱層を設ける「桁上断熱」にしています。垂木が大きくなると材が転びやすくなり、屋根構面を固めるうえで不利になるからです。また、成が300㎜ほどの材になると、地域によっては材料が安価に入手できない問題もあります。

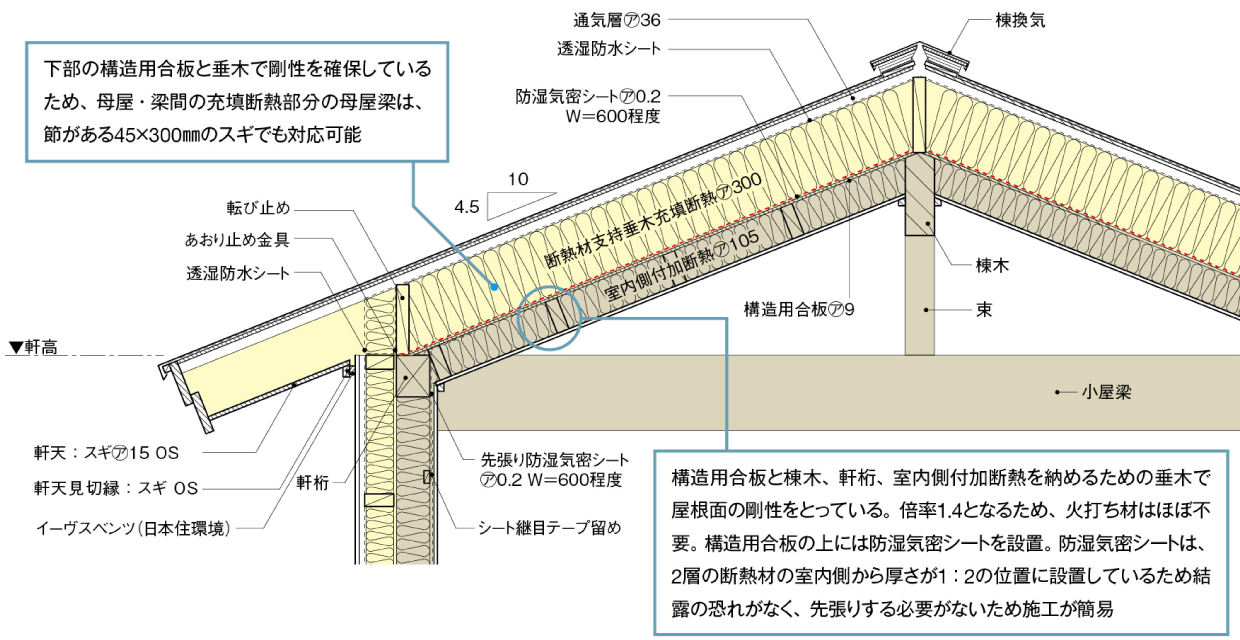

耐震等級3を取得する際、屋根構面の剛性を確保するために構造用合板を張ることが一般的です。その場合、登り梁に高さ105㎜の垂木を455㎜間隔で落とし込み、構造用合板を張ります。これにより、火打ち材を設けなくても、屋根面と桁廻りを合わせて1.4倍の剛性が得られます。また、この垂木の成を利用して、室内側に付加断熱を設けることもできます[図1]。

構造用合板の上に455㎜程度の間隔で設けられる、断熱材支持垂木(成=200〜300㎜)の間に、メインとなる断熱材を充填します。断熱材は、付加断熱を含めて300〜400㎜ほどになります。構造用合板と垂木で剛性が確保できるので、断熱材支持垂木は材料をシビアに選ぶ必要はなく、現場で調整できます。たとえば節がある45×300㎜のスギでもよいため、歩留まりがよくなります。

この工法の注意点は、室内側に施す防湿気密シートの順番です。シートを施工する前に垂木を梁に渡してしまうと、シートが連続せず、気密が保てなくなります。垂木廻りにできる隙間を後で埋めようとすると、余計な手間がかかってしまうのです。必ず、先張り防湿気密シートを母屋梁の上にかぶせてから垂木を架けます。母屋梁、棟木、桁廻りでも同様に、防湿気密シートを先行して敷設します。

─関東以南だと、屋根断熱の厚さは、どれくらい必要なのでしょうか?夏の日射が厳しい東京などでは、屋根断熱に300㎜の厚みはほしいです。真夏の日中、瓦屋根の表面温度は約80℃にも達します。一方、屋根の室内側の表面温度や天井は、30℃程度に抑えたい。その差は約50℃にもなります。夏も冬も断熱で外気と室内側の表面温度の差を大きくし、輻射熱を抑えて快適な室内環境にしたいものです。

ただしグラスウールは、厚さを300㎜以上にしても効果がそれほど上がりません。600㎜にしても300㎜の場合と比べて2倍の効果にはならないのです。300㎜程度あれば、どの地域でも一定の効果が得られます。

図1耐震等級3+屋根付加断熱の納まり[S=1:30]

「ZEH」(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、太陽光発電システム……エネルギーを上手にコントロールしてエコ住宅を実現するには、まずその前提として、住宅の断熱性能の向上も欠かせない──日本の住宅性能向上に関する生き字引的な存在である西方里見氏(西方設計)に、屋根断熱の重要性と具体的な仕様、また太陽光発電システムを選ぶ際の視点やポイントについて、いま改めて話を伺った。

取材・文=加藤 純 人物撮影=片岡 純